Mes textes

100% Clopine

Et que ça pète !

- Par clopine

- Le 23/08/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

L'autre bonne surprise, l'autre jour au Havre, ce furent les arches de Vincent Ganivet. J'ai rarement vu une oeuvre plus agréablement consensuelle que celle-là : monumentale, elle reste légère. Havraise, elle se moque (oh ! Très légèrement ! Et sous forme d'hommage !) des lignes au cordeau et des perspectives rigoureuses de l'aïeul Perret. Identitaire, elle rappelle que la fortune de la Ville vient de ces cartons à chaussures de géants que sont les containers qui débarquent tous les jours au Port. Et quant à la couleur ? Eh bien, il faut que ça pète n'est-ce pas !

On m'a dit que le Conseil Municipal est divisé sur la question de pérenniser l'oeuvre : alors qu'il n'y a vraiment pas photo. Peut-être l'oeuver déplaira-t-elle dans cinquante ans... Ben on s'en fiche un peu, non ? En tout cas, tous les visiteurs sont unanimes : c'est un vrai signal de notre temps, comme Guggenheim à Bilbao. Alors, pourquoi bouder son plaisir ?

(et regardez bien la dernière photo prise par Clopin : revisitation de l'affiche célèbre du chocolat Meunier...)

De grâce !

- Par clopine

- Le 22/08/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Je suis allée, pile poil avant la fermeture, voir l'expo "Pierre et Gilles" au musée du Havre. C'est avec Jim que j'ai découvert ce musée, l'année où j'ai commencé à "travailler pour de bon". Embauchée par la mairie, je faisais tous les jours l'aller et retour Rouen-Le Havre en train. J'ai gravé délibérément, dans ma mémoire, les moindres détails du tout premier trajet, quand il me semblait qu'avoir un emploi régulier revenait à fixer les vis sur son propre cercueil. J'avais surtout l'impression, à l'époque, que j'abandonnais ma jeunesse - c'est-à-dire la fréquentation unique de gens de mon âge, pour me frotter à la laideur adulte : je regardais "l'homme à la pipe", un professeur qui trimballait une lourde sacoche de cuir et qui empuantait le compartiment de son tabac (encore autorisé à l'époque !), je le trouvais vieux, laid, j'allais pourtant le croiser tous les jorus pendant quatre ans et demi dans cette fichue gare, dans ce fichu train.

Autant dire que Le Havre ne me portait pas à la légèreté. Jim n'était pas d'accord avec moi : il adorait cette ville, et ne vivait à Rouen que, je crois, faute de mieux, c'est-à-dire faute d'une maison dans les environs de la forêt de Montgeons. Mais il comprenait bien que cette ville étant un symbole, pour moi, de l'esclavage salarié (même si mon emploi ne faisait pas appel à ma force musculaire, mais à quelques compétences touchant les neurones, il n'en restait pas moins un prolétariat), je n'eussse nulle envie de m'y attarder le soir. Je prenais le train et rentrais à toute vitesse dans la "communauté" où je vivais, à l'époque. J'y arrivais épuisée, cherchant Jim, ce qui déclenchait de la part de nos colocataires quelques railleries peu bienveillantes, d'ailleurs...

J'ai fait exception pour le musée d'art moderne - André Malraux, qui ouvre sur le port un oeil cyclopéen et quelque peu étonné. Jim me servit de guide, et la soirée fut plaisante, clôturée par les inévitables moules-frites d'un mastroquet quelconque.

Trente-cinq ans plus tard, j'étais de nouveau devant le musée, et j'allais de nouveau, le soir, manger des moules (août est la saison où elles sont le plus savoureuses). Cela me faisait une drôle d'impression de revenir au Havre. Heureusement, l'univers de Pierre et Gilles ne porte pas à la mélancolie (encore que... Les larmes scintillantes que les compères placent au coin de chaque point lacrymal ponctuent de tristesse leur univers presqu'enfantin, coloré comme les sucreries d'une fête foraine).

Ce qu'il y avait de bien, c'est l'absence totale de séparation entre les collections habituelles et l'exposition "provocante" installée pour le cinq centième anniversaire de la Ville. Ce qui permettait de relativiser la dite-provocation. Entre le portrait, par Pierre et Gilles, d'Isabelle Huppert, et celui de son arrière grand'mère, l'intention, sinon la manière, n'est-elle pas la même ? Ne s'agit-il pas ici, et là, de témoigner d'une personnalité complexe, mmmhhhh ?

(suite à demain pour l'expédition havraise !)

Un été pour rien...

- Par clopine

- Le 19/08/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Le mois d'août est si pluvieux - j'entends de toutes parts que "l'été est pourri". Et, pour la récolte de miel de Clopin, c'est en plus un été pour rien : les ruches infestées de varroas n'ont rien donné... A croire que les abeilles ont attendu qu'on se lance dans un film à leur défense pour, pile poil, se lancer dans une grève revendicatrice...

Mais bon, je l'avoue, je ne suis pas si mécontente que ça du mois d'août 2017, parce que, du même coup, j'échappe aux mouches, aux rubans adhésifs qui pendent au plafond pour les attraper, aux mini-drames autour de la table le soir quand une personne "qui ne supporte pas..." commence à paniquer quand une guêpe s'approche (et il est vrai que l'allergie existe. Mais aussi combien de répulsions non justifiées par aucune pathologie ?), et par les moustiques la nuit : une année, j'avais même installé une moustiquaire, qui a l'avantage de transformer n'importe quel lit en accessoire de princesse au petit pois. Pas de danger cette année : à peine si une mouche ou deux vombrissent aux fenêtres...

Et le jardin ne semble pas trop souffrir, pour l'instant, de l'humidité. Même si le petit banc ne sert pas à grand'chose...

BBah, c'est cela, habiter une chaumière en Normandie !

La Moustache de Jacques

- Par clopine

- Le 09/08/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

a

à Jacques Chesnel

C'est chez Clopin que l'histoire de la moustache de Jacques me fut racontée, un soir d'été - un de ces soirs bleutés et rafraîchis si typiques de Bray. C'est-à-dire sous la glycine et la vigne, autour de la table de bois posée sur les pierres inégales. Devant, un chemin tout aussi pierreux sépare en deux le grand potager, où les trémières d'août, le soir, referment leur corolles colorées en bordure des carrés légumiers.

Toutes choses, maison, jardin, meubles et pierres, procèdent de Clopin : c'est pourquoi je les emprunte plus que je ne les habite. Cependant, je participe à cette demeure entourée. Mes oreilles, précisément, sont les précieux instruments qui m'aident à vivre ici ; et les récits partagés ont besoin de moi pour exister un peu plus longtemps que la nourriture (substantielle, biologique, potagère et savoureuse) servie à la table de Clopin.

La moustache de Jacques remplit elle aussi une fonction existentielle : à tel point que Jacques, de lui-même, en fait état. Il en est fier, bien sûr, en prend soin, la présente presque comme on tendrait sa carte d'identité à un flic soupçonneux. Jacques est désormais un vieux monsieur : on aurait donc tendance à sourire de ce qui apparaît, de prime abord, comme une coquetterie de personne âgée.

On aurait tort. Jacques a eu plusieurs vies, et bien remplies, et dignes d'un homme - je veux dire : pleines d'humanité, de rencontres et de musiques. Musicien lui-même et critique de jazz, peintre, curieux professionnel, amoureux et "mobilis in mobile". Une remarquable ouverture au monde. L'âge n'arrive pas, ou si peu, à l'immobiliser. Tout juste le ralentir, et encore...

Cet homme possède donc une moustache sans doute moins dense aujourd'hui qu'autrefois, blanche et non plus roussâtre, mais toujours frémissante. S'étendant en pointes droites, de part et d'autre de la bouche souriante, à la façon d'un mousquetaire ou d'un Cyrano. Et si vous demandez à Jacques depuis combien de temps il arbore ce pileux ornement, il vous répond simplement "depuis toujours".

C'est-à-dire depuis qu'elle a commencé à pousser ?

Oui, c'est cela. Jamais rasée. Toujours conservée en l'état...

Comme un tatouage alors ?

Ma question éveille un sourire chez Jacques qui, du coup, se rapproche de la table, croise les avant-bras, se penche au-dessus des couverts : et voici que c'est un adolescent maigre, malicieux et bouillonnant qui raconte. 17 ans en 1945, 16 ans en 1944, 12 en 1940. De quoi être avide et affamé pour le reste de sa vie.

Il habitait à Caen, chez ses parents bien sûr. Une grande maison. Et la première chose qu'il a vue ce matin du 19 juillet 1944, qui lui est depuis restée fixée à la rétine, c'est, à travers les vitres de la fenêtre donnant sur l'extérieur, le canon d'un tank qui, lentement lentement, remontait la rue.

Un char canadien.

Cela faisait des jours que les alliés bombardaient Caen, tentaient de déloger les allemands. Des jours et des morts, par centaines, par milliers. Toute sa vie, Jacques tentera de repousser l'horreur de ces sifflements, explosions et déchirements. Toute sa vie, Jacques opposera la légèreté de la musique de jazz à l'horreur humaine. Et toute sa vie, il pensera avec reconnaissance aux jours qui ont suivi l'entrée des Canadiens dans sa rue.

Car ce fut précisément dans la grande maison familiale que l'état-major des troupes canadiennes s'installa. Le maigre gamin en fut remué jusqu'à l'âme. Il assistait, lui, le simple Jacques, à une histoire héroïque qui allait dépasser à jamais le cadre si quotidien, si étriqué, de sa vie d'adolescent...

Et au passage, il allait attraper dans le paquetage des jeunes officiers le jazz américain, sans doute le plus beau cadeau que la vie pouvait lui offrir à ce moment-là : tout était donc, d'un seul coup d'un seul, exaltant, tout permettait enfin à ses 17 ans de repousser l'horreur et d'enfin jouir de la légèreté "des tilleuls verts, sur la promenade", promise par Rimbaud.

Le capitaine canadien à la manoeuvre chez eux était fort, le verbe haut, le geste ample, et résolu. Il plissait les yeux quand il rencontrait une difficulté. Et, entre autres, il lui fallut résoudre un problème conséquent : une batterie, (trois soldats allemands qui, semblait-il, n'avaient aucunement l'intention de se rendre) semblait inexpugnable dans une maison de la rive droite de l'Orne. Ce verrou, fortement armé de mitrailleuses, commandait un des quartiers de la Ville : les yeux du capitaine, au soir du deuxième jour, ne furent bientôt plus que des fentes, minces comme des meurtrières...

Jacques fut le témoin muet et dissimulé des instructions du capitaine : un soldat, mais pas n'importe lequel, fut appelé. C'était un Huron, oui, oui, comme dans les récits du 18è siècle, au corps recouvert de l'uniforme canadien, uniforme qui ressemblait tant à celui des soldats anglais, mais ne pouvait dissimuler le teint cuivré, les hautes pommettes et l'amande des yeux noirs. Ce fut court : il s'agissait, au mépris des règlements militaires, d'envoyer le Huron seul, en pleine nuit, au beau milieu de Caen. Seul, et avec son seul (et non répertorié dans l'équipement fourni) couteau...

Le Huron rentra vers quatre heures du matin. Jacques, qui n'avait bien entendu pas fermé l'oeil, n'entendit qu'un seul mot tombant de la bouche du canadien, en français du Québec : "C'est fait maintenant". Trois corps, proprement égorgés, gisaient près des mitrailleuses désormais silencieuses.

Est-il besoin d’ajouter que le capitaine canadien possédait, outre une remarquable propension à utiliser les compétences d'autrui, la plus superbe des moustaches, « à la mousquetaire » ?

....

La nuit était tombée, dans le jardin de Clopin, quand Jacques a terminé son récit. Les trémières étaient définitivement closes sur elles-mêmes, le potager respirait paisiblement, tout était calme. La lumière de la lampe-tempête posée sur la table éclairait la paix nocturne... Mais quelque chose, pourtant, continuait à frémir dans la nuit brayonne : c'était les deux pointes, tendues comme des vibrisses de chat, de la moustache de Jacques.

les ardents Dardenne...

- Par clopine

- Le 04/08/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Il faut absolument que Clopin, qui ce matin vidait les étables, écoute la Master Class des frères Dardenne diffusée sur France Cul.

Perso je l'ai écoutée pendant que je repassais, et j'ai été si avide que j'en ai fermé le clapet de la vapeur : le "pschiitt" m'empêchait se bien saisir toutes les paroles. Tant pis pour les plis qui, du coup, vont persister sur les vêtements : le travail qui était décrit là était autrement plus important à mes yeux, et à mes oreilles...

Il y a un mot qui n'a pas été prononcé de toute l'émission, et qui pourtant la résume, et résume aussi ce cinéma-là : c'est le mot "rigueur". Dans le cas des frères, il s'associe évidemment avec le mot "doute", qui semble être une autre de leurs caractéristiques. Bon sang. Comment peut-on être aussi "humble", aussi "en recherche" que ces deux-là, comment mettre ainsi cent fois l'ouvrage sur le métier, comment arriver à avoir un tel recul ?

J'ai eu comme un petit pincement de fierté en apprenant leurs débuts en qualité de... documentaristes. (c'est dingue où mon orgueil va se nicher, ahaha !) Mais maintenant que je le sais, ça me semble être une évidence..

J'ai eu aussi comme un grand sentiment de solitude : dans leurs récits, il apparaissait nettement qu'une de leurs forces est d'être deux, certes, et là je peux m'identifier (toutes proportions gardées évidemment !!) puisque chez nous aussi nous sommes deux, mais aussi qu'ils disposent d'un réseau qui les aide à prendre de la distance critique. Je trouve que Clopin et moi sommes bien seuls. Animés de convictions, sans doute. Mais sans échanges avec nos "semblables", je veux dire avec des personnes qui effectueraient le même type de travail : jamais une Ariane Doublet, par exemple, dont j'admire le travail sans aucune réserve, ne nous a recontactés, malgré mes timides avances lors de la sortie de son dernier documentaire. Pourtant, l'humble "scénariste" que je suis aurait tant à gagner à échanger avec quelqu'un comme elle...

Les Dardenne ont parlé du "rythme" de leurs films. C'est exactement ça, me suis-je dit. Clopin et moi nous devons chercher à trouver ce rythme : puisque nous travaillons à deux, il faut que nous marchions du même pas. Ou même, soyons folle, que nous arrivions à danser ensemble !!!

Il faut évidemment que je me garde de l'exaltation qui, chez moi, me pousse à un débordement d'enthousiasme qui ressemble fort à un soufflé - au grand risque d'être trop cuit et de retomber calciné. N'empêche que cette master classe a éveillé chez moi de telles aspirations que... Clopin, oui, doit absolument l'écouter aussi !!!

Rien qu'une bande de prétentieux...

- Par clopine

- Le 31/07/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Je crois que cela remonte à la soirée que nous avons passés à Amiens, chez des amis, et où nous avons assisté au "son et lumière" projeté sur la façade de la Cathédrale. Ca m'a fait une drôle d'impression. 50 minutes à s'en prendre, littéralement, "plein les mirettes" - et même si la musique n'est pas forcément à la hauteur du bâiment gothique, il n'en reste pas moins que revoir la façade avec ses couleurs d'origine - des bleus francs, des jaunes ocrés et des rouges carminés - est assez inoubliable.

Mais néanmoins, depuis, je nous trouve, nous les humains et plus particulièrement les plus cinglés d'entre nous, qui, sous la bannière d'une foi ou d'un désir d'expression parfaitement insensés, se permettent d'avoir envie de "créer", particulièrement prétentieux. Oui, nous sommes des petits prétentieux, tentant de sublimer nos pauvres existences si imparfaites. Et les plus talentueux ont, encore en prime, la prétention d'être simples et affables !

Devant la cathédrale d'Amiens, j'aurais dû pourtant penser en priorité à Ruskin, et à Proust... Mais si la pensée de Marcel m'a effleurée, c'est bien parce que sa prétention à lui était de bâtir une cathédrale littéraire. Et il y a réussi, le bougre, mais quelle folle vanité que toutes ces entreprises, ces myriades d'egos se répandant, s'épanchant... E tpuis je ne fais pas de distinction, n'est-ce pas. Peintres, sculpteurs, écrivains : tous du même bois, dont on devrait sans doute, un jour, afin de ramener l'être humain au plus près de son essence terrestre, faire de bons fagots, y foutre le feu, avec l'Art au milieu !

Je dis ça alors mêms que je suis en train de participer à la réalisation d'un film, me direz-vous... Et bé oui. Ca s'appelle une contradiction. Elle me saute aux yeux tout le temps, comme samedi dernier : il nous restait un peu de temps, à Clopin, Clopinou et moi-même, après une séance de prise de vues au rucher de Clères. J'ai suggéré une visite au Parc... Sitôt dit, sitôt fait. Et pour ramener n'importe quelle engeance humaine à la modestie, franchement, rien ne vaut la contemplation des oiseaux encagés à Clères ; ce devrait bien plutôt être nous dans les cages, pour laisser enfin l'Art là où il éclate, muliticolore et indépassable...

La Vie avec Clopin (aujourd'hui : ah bon, tu sors ?)

- Par clopine

- Le 26/07/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Aujourd'hui : " Tu sors ? Ah mais, puisque tu sors, est-ce que tu pourrais en profiter pour" ?

OUI, je sors faire des courses, et NON, je n'en "profiterai" pas pour mettre ton courrier à la boîte, porter un cageot de poireaux à repiquer chez René sans savoir si ce dernier est là ou non, déposer des DVD chez Sylvie mais en passant par l'arrière de la maison m'as-tu bien recommandé, de quoi faire peser sur moi les soupçons de tous les voisins alentour, aller à la pharmacie chercher les médicaments sans savoir précisément ce qui était marqué sur l'ordonnance ni quoi répondre à la laborantine qui me demandera si c'est par boîte de 6 ou 12, filer acheter "vite fait" à Emeraude un produit dont j'ignore l'utilisation, l'apparence, la consistance et l'orthographe du nom et qui sera d'ailleurs en réassortiment, monter "un instant" chez ta mère (!!!) ce qui prend au minimum, dans tous les cas, un bon quart d'heure, rien que le temps de trouver les clés et d'arrêter cette p. d'alarme que d'ailleurs j'arrive à déclencher malgré tout, passer faire la queue à la poste pour chercher le colis que tu attends mais dont j'ignore juste que, pour le retirer, il me faut une procuration que tu ne m'as pas donnée, aller déposer au bureau de Jean-Michel au lycée un paquet de tracts de ton association et pour ce faire passer, dans le hall d'entrée, devant cinquante ados qui sont justement (comme ça se trouve !), apparemment désoeuvrés et prompts à jauger la première grande personne qui n'a pas forcément le look adéquat pour trouver grâce à leurs yeux rigolards , retirer de l'argent au distributeur qui bien entendu sera en panne, ne pas oublier d'aller acheter du "steravax"(???) pour tes moutons chez le vétérinaire qui ne retrouve pas trace de ce produit et même que ce n'est pas chez ce vétérinaire-là mais chez son confrère-concurrent que tu as passé commande, ce que nous arriverons finalement à comprendre après un petit laps de temps argumenté, c'est bêta pas vrai ? Et aller chercher "ton dossier" en Mairie en ignorant bien entendu dans quel service et pour quel usage...

Eh bé non. Je déclare hautement, après trente ans de "sorties où j'en ai bien profité pour", qu'aujourd'hui, je vais juste aller acheter des pêches et des abricots chez Duponchel. Juste ça.

Sancta simplicitas.

Une vie pour des musiques...

- Par clopine

- Le 20/07/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Jean-Louis était par ailleurs un (très) bon guitariste amateur, adepte du picking et des mélodies de Marcel Dadi. J'appris, grâce à lui, à pousser la porte des magasins d'instruments de musique, à y passer du temps - même si, au final, il n'achetait qu'un jeu de cordes en métal et trois médiators... Et ce fut bien grâce à ce folk revisité, très anglo-saxon et bien plus "avancé", à mon sens, que le Malicorne à la mode de ce temps-là, qui lui marchait avec les tentures indiennes et l'odeur de patchouli, que je découvris Bert Jansch mais aussi Pierre Bensusan. De Jansch , plus qu'"Angie", me resta l'infinie tristesse de son "needle of death", dont la pochette était toujours accessible sur un coin de table, chez nous, tant on écoutait le disque. Il est vrai que la relation avec Jean-Louis était elle aussi atteinte d'une mortelle piqûre....

Jean-Luc, avec qui je vécus un peu, après la rupture d'avec Jean-Louis, était lui aussi guitariste amateur, mais (très) mauvais. Il n'importe : je retrouvais auprès de lui, non l' éclectisme des goûts musicaux de Jean-Louis, qui avait une très large palette, mais la même curiosité intellectuelle qui nous poussait à hanter les festivals folks où l'on retrouvait Pentangle et -surtout, surtout- la salle Sainte-Croix des Pelletiers, à Rouen. Là où se tenaient les concerts , plus particulièrement, et où un certain Michel Jules avait voué, façon carmélite de la musique de jazz, sa vie à l'association "Rouen Jazz Action". Pour dire toute la vérité, j'avais un peu de mal avec le "free jazz" de l'époque, à cause de ce que je ressentais comme une mégalomanie égocentrique - ces interminables solos de musiciens acharnés à faire rendre l'âme à leurs instruments, par tous les moyens possibles, et ce n'est pas sans une certaine lassitude que j'accompagnai Jean-Luc quand il "suivait" telle ou telle tournée de jazz, dans toute la région. Mais enfin, l'époque était aussi bouillonnante, et de Pat Metheny à Chick Coréa, du Kolhn Concert à Twin House, quelqu'un comme moi pouvait largement faire son miel des multiples nectars proposés. Je sortais pas mal la nuit, par ailleurs, et j'avais une propension à dénicher, dans les discothèques des copains (car c'était une époque où les premiers échanges entre amis passaient toujours, obligatoirement, par une recension des discothèques des uns et des autres, et par des emprunts ininterrompus et vivifiants), ce qui allait devenir une constante de mon écoute musicale : le jazz, entre 1959 et 1963, de Davis et Coltrane. Un peu Monk aussi, d'ailleurs... Bref : j'allais pour toujours rôder autour de minuit ...

J'avais donc déjà associé ma vie aux musiques qui en étaient contemporaines, peu ou prou, quand j'ai rencontré le raz-de-marée musical qui allait forcément avoir le plus d'impact sur moi. Tsunami incarné dans un bonhomme assez petit, aux membres débiles, mal tenu, d'une laideur "intéressante" certes, mais qui le rattachait aux gnomes et autres contrefaix : celui que j'appelle ici "Jim", et qui allait me faire vivre, pendant presque dix ans, chaque jour, environ 20 heures sur 24 (littéralement !), dans un océan de musiques. N'allez pas croire que j'exagère ou que j'use d'une licence poétique. Vivre avec Jim, c'était vraiment être engloutie dans des dizaines, des centaines, des milliers d'heures d'écoute. La maîtrise de philosophie que Jim avait obtenue à l'université de Mont-Saint-Aignan n'était-elle pas consacrée à la musique ? N'avait-il pas obtenu un premier prix de composition, décerné par ceux-là mêmes qu'il allait pourtant nommer, toute sa vie, comme " ces connards du conservatoire" (quand ce n'était pas "ces gros connards du conservatoire" !), grâce à un octuor de clarinettes, jamais joué depuis son audition, d'ailleurs, et perdu pour toujours désormais ?

Pour de vrai, je ne sais comment j'ai pu résister à tout ça : l'argent si chichement gagné mais entièrement dévoué aux collections, les copains déboulant au beau milieu de la nuit pour obtenir conseils et partitions, le piano trois-quart de queue (il fut une période où Jim dormait dessous, car l'instrument prenait tout l'espace de l'appartement) omniprésent, les piles de disques et de bandes magnétiques, la musique arpentée jusqu'à l'obsession... Je me réfugiais dans ma chambre, sous les toits de la petite maison de ville, d'où me parvenaient, exactement comme la chaleur monte d'un poêle et vient se coller à la charpente, des bouffées multicolores et empressées : un bouquet composite d'à peu près toutes les musiques, voire de n'importe quoi...

De ce formidable éclectisme surnagent quelques souvenirs, les plus prégnants quoi. D'abord Erik Satie. Une sorte de "double" de Jim, qui en appréciait l'insolence, l'humour, la finesse, l'économie de moyens et la formidable élégance, au final. Peut-être est-ce l'arrangement orchestral que Debussy a fait des gymnopédies qui rattachera toujours cette musique à mon pauvre ami (désormais anéanti par la maladie d'Alzheimer) ? Ou bien la ressemblance physique entre Jim et Satie influe-t-elle, encore aujourd'hui, sur l'émotion qui se dégage à chaque fois, pour moi, des si simples et si beaux accords, pour la version au piano seul ?

suite à plus tard

Des musiques pour une vie...

- Par clopine

- Le 18/07/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Oui, je pourrai résumer ma vie par ces quelques musiques qui l'ont jalonnée - chacun de nous possède ainsi un répertoire intime, coloré et changeant, qui peut raconter à sa manière toute l'histoire.

Je passerai très vite sur le concours de chant organisé par le club Mickey de la plage de Blonville -sur- mer, en 196?, où je n'ai remporté, que le second prix, et encore, en beuglant un tube quelconque de ces années-là, yéyées et d'une telle pauvreté artistique que c'en était presque un crime - victoire douce-amère, dont je me remis très vite : ce n'était pas moi qui chantais, à la maison, la place était déjà prise par ma grande soeur à la satisfaction générale : je n'eus donc aucun regret en savourant les carambars et en affichant la casquette Minnie, d'un rose douceâtre, trophées dérisoires qui attestaient de mon incomplète victoire. De toute façon, était-ce bien de la musique, que tout cela ? Encore aujourd'hui, j'ai comme un sursaut de révolte à l'évocation des noms de Maritie et Gilbert Carpentier, iniques pourvoyeurs de mon enfance, boucheurs de cérumen, abêtissant jusqu'à l'envie les jeunes téléspectateurs qui avaient, les malheureux, l'impression d'être modernes...

Le premier souvenir musical gravé dans ma mémoire date de mes dix-huit ans, quand j'avais fui la maison parentale. C'était à Rouen, à l'abbatiale Saint-Ouen. Je traînais, cet après-midi là. J'étais (enfin) libre, et j'usais encore avec parcimonie et prudence de l'avenir qui semblait (enfin, derechef) m'appartenir. J''ai entendu des voix, à l'intérieur de l'abbatiale. Je suis entrée par la porte latérale : je ne sais pourquoi, l'accès était libre pendant la répétition du concert du soir. C'était une chorale comme je n'en avais encore jamais entendue, accompagnée d'un orchestre nombreux. Au moins 50 choristes et une bonne quinzaine de musiciens, au bas mot. Je me suis assise à côté d'une Dame, replète et élégante, accompagnée d'un Monsieur bien mis.

La musique a comme forcé un barrage - les fameux bouchons qu'on avait enfoncés dans mes oreilles à force d'entendre la voix de Pierre Bellemare sur Europe 1 - et j'ai ressenti une telle émotion, d'un coup, que j'en ai eu les larmes aux yeux. Je me suis timidement penchée vers la Dame, et ai osé demander : "excusez-moi, mais connaissez-vous le nom de cette musique ?"

La Dame était à ma hauteur, assise à mes côtés, mais son regard s'est pourtant abaissé vers moi, me ratatinant de la prunelle, avec comme un ricanement gêné : "Mais enfin ! C'est le requiem de Mozart, le "Kyrie", voyons !! Vous sortez d'où ?"

J'ai rougi. Et je rougis encore d'avoir rougi.

Mon second souvenir musical entame une longue série : celle des découvertes que les garçons de ma vie d'alors m'ont offertes, sans que j'ai rien eu besoin de demander. Debussy, par exemple. Jean-Louis (dans ma génération, c'était très difficile d'échapper aux "Jean quelque chose") m'avait offert un "coffret-intégrale", mais la pauvreté de ma culture musicale m'en interdisait la compréhension, donc l'émotion, pour la plupart des oeuvres, auxquelles je n'accèderais qu'au terme d'un apprentissage difficile.

. Sauf pour un morceau, qui m'a paru tout de suite accessible et ouvrant la porte : les "danses sacrée et profane", avec ces échappées de harpe qui allégeaient le martèlement rythmique. J'entrais dans un monde dont j'ignorais jusque là l 'existence...

La suite à plus tard

Reconnue ?

- Par clopine

- Le 21/06/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Comme les pélerins du Moyen-Age, les cinéastes, pour arriver à leurs fins, ont "besoin de trois sacs : un sac de patience, un sac d'argent et un sac de foi".

L'expression m'a faite sourire : lors de la première sortie de notre dernier documentaire à Neufchâtel-en-Bray, un participant du film, vers qui je m'avançais dans le hall d'entrée pour le saluer, a cherché à me "qualifier" pour expliquer qui j'étais, à sa compagne. "Et voici Clopine", a-t-il dit, "qui, pour le film, a... porté les sacs.." J'en ai sursauté, et du coup, le participant en question s'est trouvé aussi déconfit que Bacri dans "le goût des autres", gaffant lourdement (et sans s'en rendre vraiment compte) sur les homosexuels...

Quand je raconte cette anecdote, Clopin me rétorque qu'il s'agissait probablement d'une sorte de tentative d'humour... Je n'y crois guère. D'autres me disent "ah oui, mais c'est parce que tu dois avoir des problèmes de reconnaissance".

Peut-être est-ce vrai - mes problématiques caractérielles sont effectivement emmêlées dans des écheveaux si complexes qu'on m'attribue aussi, souvent, une "personnalité clivante", manière élégante de dire que je suscite, sinon du rejet, du moins une sacrée dose de méfiance ("Qui c'est celle-là ?").

Mais peut-être aussi n'est-ce pas moi qui ai des "problèmes de reconnaissance". Peut-être, et même sûrement, est-ce que le chemin qui reste à parcourir, dans les inconscients masculins, pour dépasser les préjugés et attribuer à une femme un autre rôle que subalterne est encore diablement long. Peut-être, et même sûrement, n'aurons-nous enfin conquis l'égalité que lorsque nous serons toutes, et sans erreur, "reconnues" non pour ce que nous paraissons, mais pour ce que nous faisons ?

En attendant, soupir ! Me voici repartie dans une aventure cinématographique, et s'il s'agit de patience, d'argent et de foi, là, oui, je le "reconnais", je porte les sacs !!!

Une Histoire subjectivée...

- Par clopine

- Le 06/06/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Evidemment, j'aurais pu m'en douter : la critique de Finkielkraut et Zemmour sur Patrick Boucheron (lue sur Wikipédia), est évidemment débilos. Jugez-en plutôt (à propos de l' Histoire mondiale de la France) :

"Pour l'essayiste Alain Finkielkraut, Patrick Boucheron serait caractéristique d'un enseignement de l'histoire « que nul scrupule, nulle probité intellectuelle n'arrête, quand il s'agit de souligner les failles et les fautes de la France dans son rapport à l'altérité ». L’ouvrage serait un « bréviaire de la bien-pensance et de la soumission ». Il décrit ses auteurs comme des « fossoyeurs du grand héritage français » qui « n’ont que l’Autre à la bouche et sous la plume » mettant en doute que le fait d'affirmer qu'il n’y a pas de civilisation française et la France n’a rien de spécifiquement français puisse contribuer à résoudre la crise du vivre-ensemble.

Eric Zemmour dans un article intitulé « Dissoudre la France en 800 pages », fait un compte rendu critique de l'ouvrage qui s'inscrit, selon lui, dans la volonté de déconstruction de notre « roman national » présente dans l'Éducation nationale depuis les années 1970. Il dénonce une histoire selon laquelle il n’y aurait « pas de races, pas d’ethnies, pas de peuple », mais que des « nomades » et estime que Boucheron veut « renouer avec le roman national, mais ne garder que le roman pour tuer le national ». Le parti pris particulier de l'ouvrage serait que « tout ce qui vient de l’étranger est bon »

Bon, qu'attendre d'autre de ces deux-là que la pire attitude réactionnaire, me direz-vous ?

Eh bien, ils auraient pu au moins discerner ce que Boucheron apporte de neuf à l'étude historique en général, et aux sujets qu'il traite en particulier. A savoir ce qui m'a sauté aux yeux dès le début de son dernier ouvrage "Un été avec Machiavel" - et que je n'avais pas repéré dans son "Léonard et Machiavel" (dix ans déjà !) mais qui se dessine de plus en plus dans l'oeuvre en cours. Et qui, à mon sens, vaut au moins d'être signalé, sinon d'être interrogé, et que je ne peux appeler, au risque d'être pédante, autrement que par cette lourde formule "l'histoire subjectivée"...

Boucheron, en effet, rompant en cela avec ses illustres prédécesseurs, les Leroy-Ladurie, les fondateurs des Annales, ou les Fernand Braudel, n'hésite jamais à apparaître "en tant que tel" dans ses thèses historiques. En littérature, cette manière de faire est surtout illustrée par Binet, par exemple dans son "hHhh", ce qui permet à ce dernier de subjectiver au maximum son récit historicisé. Mais au moins ce dernier appelle-t-il ses ouvrages "romans".

Chez Boucheron, l'éblouissante érudition et le sérieux du travail historique rendent plus problématique cette apparition de la subjectivité de l'auteur à l'intérieur de l'écriture - mais elle est pourtant bien là. Onfray la saluerait sans doute, y voyant la réponse à l'injonction nietszchéenne de ne pas séparer l'Idée de la vie de celui qui l'émet. Pour moi cependant, ce que je n'avais pas repéré avant d'ouvrir "un été avec Machiavel", elle relève surtout, non d'une "mode", le mot serait trop méchant et déplacé, mais d'un courant caractéristique de notre époque, et qui pourrait voir son illustration métaphorique dans le... selfie...

Ah, j'ai tout de suite envie de demander pardon à Boucheron de cette opinion. Mais le style littéraire (pourtant élégant et précis à l'extrême, certes) qu'il emploie de plus en plus confine, au moins j'en ai eu l'impression cette fois-ci, à une certaine préciosité contemporaine qui essaime "partout". Car la subjectivité, fille de l'individualisme triomphant, est désormais "partout". par exemple, on ne voit plus un seul documentaire (de "j'irai dormir chez vous" à "rendez-vous en terre inconnue", pour ne citer que les deux formats les plus "grands publics") sans que l'auteur n'y soit mis en scène, n'y apparaisse et n'y prenne la parole. Pas un seul texte littéraire où l'autofiction, voir la biographie la plus élémentaire (les citations des petits filles d'Eric Chevillard) n'entre avec fracas...

Et ce n'est pas le moindre paradoxe que cette prétention à l'individualisme le plus exacerbé n'envahisse "collectivement" tous les différents domaines de la création ou de la science - pour Patrick Boucheron, l'Histoire, donc. C'est pourquoi en le lisant, j'avais comme une sorte d'"effet de mode", de "marque de contemporanéité" qui s'installait entre moi et le plaisir de la lecture, en venant la perturber. Les qualités très réelles de cette écriture-là, et qui m'enchantaient il y a dix ans (je relevais que le vocabulaire employé par Boucheron dans "Léonard et Machiavel" pour décrire son rapport à l'Histoire relevait en fait... des termes de l'amour physique !!!), me semblent maintenant trop marquées par cette irruption continuelle de la subjectivité, donnée comme triomphe de l'individualisme, mais partagée si universellement dans tant de domaines de création qu'on n'y voit, finalement, que le grégaire d'une génération.

(je ne sais pas si je suis claire, m'enfin, tant pis.)

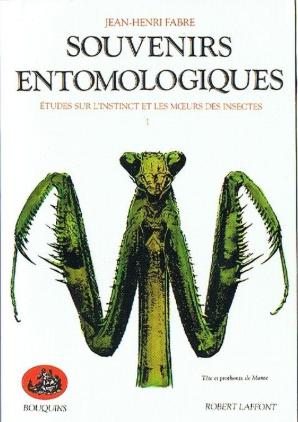

Je suis bien difficile, me direz-vous ? Ah, mais c'est que je relis, en ce moment, pour les besoins de la bonne cause, les mémoires entomologiques de Fabre. Et là, la langue transcende son époque, devient intemporelle et universelle. Et j'aime tant Boucheron, au fond, que je voudrais qu'il s'affranchisse, non seulement des cadres de ses prédécesseurs -ça, ça y est, c'est fait- mais encore des modes paradoxales de son époque, qui veulent qu'on se proclame individu libre, mais qu'on illustre cette déclaration par des procédés si communs à tous qu'ils en deviennent non seulement quelconques mais quasiment moutonniers.

Délices d'une Littérature Augurée

- Par clopine

- Le 05/06/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Petit triomphe personnel à l'écoute des Papous en rediffusion : j'ai inscrit dès le premier tour "Gombrowitz" sur ma feuille. Non que j'aie reconnu le livre dont l'extrait était issu (je ne l'ai pas lu), mais à cause de la chute de la dernière phrase : la forêt verte. Il n'y a guère que Gombrowitz (et parfois Chevillard) pour ainsi instiller, à la fin d'une phrase, un looping plongeant dans l'incertitude du lecteur. In cauda admirum, en quelque sorte.

Pour être parfaitement honnête (je m'y emploie de plus en plus, tous les jours, dans une tentative renouvelée d'être au plus près de moi, même si je me déplais), j'avais pensé un bref instant à Beckett. Mais il aurait alors fallu que le texte soit écrit pour le théâtre (Almassy y a pensé aussi, elle a supposé Pirandello) - or il était trop littéraire, trop travaillé à mon sens. Et puis cette chute : non, il n'y avait que Gombrowitz...

Rien n'égale la satisfaction de deviner juste au DLA ; rien n'égale non plus l'inutilité de l'exercice (qui rajoute donc à sa beauté pour moi), ni l'indifférence généralisée qui l'entoure. Rien d'étonnant, donc, à ce que je n'y sois pas mauvaise.

Une petite victoire qui s'ajoute à la convoitise littéraire qui va m'amener à acheter "Un été avec Machiavel" de Boucheron. J'ai bien envie d'ajouter que ce sera le joyau de la semaine prochaine, mais je m'interdis toute publicité, même détournée, ahaha.

Escapade dieppoise

- Par clopine

- Le 28/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Nous avions passé l'après-midi chez une amie, avions profité d'une miraculeuse véranda perchée d'où l'on voyait, par toutes les fenêtres cernées de blanc, la baie de Quiberville, clignotante et mouvante , sertissant la pièce où nous nous trouvions d'un bleu changeant et rafraîchissant, nous avions dégusté le tourteau et les bulots préparés par notre hôtesse avec une simplicité efficace (et une excellente mayonnaise), nous étions promenés sur la digue, devant les cabines de plage dressées comme des dominos, et voilà qu'il était vingt heures et que je n'avais pas envie de rentrer.

Ca tombait bien : il nous fallait faire de l'essence, et donc retourner à Dieppe...

Nous sommes rapidement tombés d'accord, Clopin, Ti'Punch et moi : d'autant que les couleurs étaient miraculeuses. Nous n'avons quitté Dieppe qu'à vingt trois heures, et la lumière semblait encore se propager, comme si la nuit avait définitivement laissé tomber l'idée d'envahir la place !

Léonard de Wiki

- Par clopine

- Le 25/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Emission sur Virginie Despentes, sur France Cul, ce matin.

Le drôle, c'est que je me suis endormie hier avec 'l'illustre Gaudissart" ouvert sur mes genoux (en liseuse !) , en trouvant le dialogue entre Gaudissart et le fou plutôt raté, et même franchement raté. J'ai aidé mes paupières à s'alourdir en divaguant là autour : le quiproquo entre l'homme "sensé" et le "fou" avec évidemment renversement des valeurs, (le plus fou n'étant bien sûr pas celui qu'on croit), ça donnerait quoi, aujourd'hui ?

Evidemment, ça ne pourrait donner "quelque chose" que si on travaillait un peu et la sociologie aliéniste, et l'écriture : mon sommeil est devenu coupable une fois de plus, puisqu'il m'a prise dans la conscience de tout le temps que je perds, au lieu de m'atteler à ce pourquoi je suis douée et qui m'intéresse : la littérature...

Bref. N'empêche que "Gaudissart", avec cet ego hyperdimensionné, est un tel "type" de l'aliénation moderne à la marchandise, que Balzac a fait preuve, là, d'anticipation, à mon sens.

Et voilà qu'une fois la nuit passée, dans un petit matin au ciel d'un bleu intense, à l'air frais et léger, un de ces matins de mois de mai où l'on voudrait être une oiselle, je mets la radio, et boum ! Le journaliste de France cul, avec cette sorte de jubilation dans la voix qui trahit celui qui sait qu'il va étonner, surprendre, et briller par surcroît, compare justement Vernon Subutex, le héros de Despentes, à.... Gaudissart ! Coîncidence....

Plus précisément, il mettait sur le même plan la "statue de Gaudissart" érigée à Vouvray avec la "page facebook" soi-disant créée par Vernon Subutex ; il voulait souligner que les héros littéraires échappaient parfois, ainsi, à leurs créateurs, et se carapataient dans l'existence réelle... Et qu'une page facebook vaut bien, de nos jours, une statue d'hier.

Je n'en suis pas si sûre. Oh, je ne mésestime pas du tout le profond bouleversemet que la technologie informatique a produit sur nos vies (et sur la mienne en particulier). L'honnête homme de jadis ne peut que s'incliner bien bas devant ce qu'il faut nommer, faute de mieux, la "mise en commun des connaissances collectives", c'est-à-dire la montagne, l'Everest, l'infini cosmique de savoirs désormais accessibles au premier internaute venu. Nous sommes tous des petits Léonards de Wilipédia, en quelque sorte, et ce n'est pas sans tout bouleverser.

Mais le rapport entre la statue de Gaudissart et la page facebook de Vernon Subutex n'est pas aussi limpide que cela - parce que le héros de Despentes n'est pas fier de lui, qu'il utilise internet pour se cloîtrer, qu'il en profite pour se mettre sous le boisseau, en quelque sorte (tout comme votre servante, en fait).

La page facebook de Subutex n'est qu'une addiction parmi d'autres. Que Despentes soit pleine d'indulgence pour les addictions est soulageant, sans doute, mais le fait est cependant là : on n'en sort pas grandi. Il y a une certaine veulerie à préférer l'éphéméride à la durée, l'immatériel à la sculpture, l'inconsistant à l'âpre bagarre du réel.

Mais peut-être est-ce cette foutue culpabilité, dont je faisais état plus haut, qui me fait parler ainsi. Je pense aux heures perdues chez Assouline. Non à cause d'Assouline, qui reste pour moi un "mec bien", surtout par la précision de sa posture : il est avant tout un homme méditerranéen, le sait, l'assume, et cela lui suffit. Mais à cause des trolls qui empoisonnent la République des Livres, et auxquels j'ai, de manière aussi insensée que Gaudissart achetant le vin d'un fou, conascré du temps bien trop perdu...

la haine aux champs, entre paradoxes et contradictions

- Par clopine

- Le 11/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

La colère des habitants des villages, exprimées par un vote F Haine à plus de 60 % dans bien des cas, (comme dans mon village !) , est aussi fuligineuse, énigmatique, pardoxale, à première vue, que ces rassemblements de nuages de différentes natures, qui viennent se bousculer dans une apparente contradiction, avant que leur entrechoc, en même temps que l'odeur d'ozone qui monte de la terre, ne libère les trombes de l'orage.

Parce qu'enfin, si l'on y songe, tout ici est contradictoire : la première peur que l'extrême-droite agite, afin de désigner un coupable commode, est celle de l'autre, du différent, de l'étranger - et plus précisément de l'arabe musulman (mais un peu aussi le noir et le juif, pour faire bonne mesure...) ; comment nos villageois peuvent-ils tomber dans ce piège, alors que, définitivement, ils n'ont que des contacts absolument minimes avec les populations désignées du doigt, qui ne sont en rien des "rivaux " pour eux, en termes par exemple d'emploi ou d'occupation de l'espace social ? Oh, ce n'est pas que le paysan n'éprouve pas le mépris, la peur et la méfiance envers celui qui ne vit pas comme lui (et dont la liberté fantasmée est sans doute le socle d'un désir inavoué, comme le fermier qui, déplorant le meurtre de ses poules, ne peut s'empêcher d'admirer la beauté du renard). Mais de tout temps, l'ostracisme s'abat, dans ma campagne, sur le manouche, pas sur un autre définitivement absent. A-t-il transposé cette haine rien que par la grâce d'une propagande qui ne reflète en rien son vécu ?

L'autre paradoxe concerne l'Europe, autre cheval de bataille de l'extrémisme. Or, la majorité des agriculteurs sont, depuis 60 ans, complètement dépendants de la PAC, et ne pourraient survivre sans elle. Comment concilient-ils (alors même que la majorité des élus locaux des petits villages sont des agriculteurs, en activité ou retraités...) l' caspiration à sortir de l'espace commun, qu'ils semblent plébisciter par leurs votes, avec leurs pratiques quotidiennes ? Vous me direz qu'il s'agit sans doute là du même tour de passe-passe qui fait que le paysan (là encore, sans doute, par envie et dépit mêlés) n'a pas de mots assez durs envers le fonctionnaire : or, il n'en est plus très loin, et sans la machine administrative qui lui permet de toucher les subsides publics, il serait encore plus exposé aux aléas d'un marché fluctuant et dévastateur.

Autre source d'étonnement : il n'existe pas, en France, de catégorie professionnelle plus structurée et plus collective que celle des agriculteurs. Leur syndicat plus que majoritaire, la FNSEA, non seulement s'appuie sur la légitimité du nombre, mais encore a réussi à structurer les réseaux sociaux autour de lui de telle sorte qu'il contrôle non seulement les chambres d'agriculture, mais encore le ministère lui-même. Comment une telle force de frappe ne réussit-elle pas à procurer un sentiment de sécurité à ses adhérents, qui leur permettrait d'envisager l'avenir avec sérénité, et d'être moins sensible au discours alarmiste, démagogique et antirépublicain de l'extrême-drfoite qui déclare que "tout va à vau-l'eau" et que "tous sont pourris" ??? Comment une catégorie sociale qui a su à ce point utiliser le système d'organisation politique pôur assurer sa représentativité et défendre ses intérêts peut-elle, en même temps, manifester un tel rejet de ses propres représentants ?

Enfin, ce vingt et unième siècle est caractérisé par la prise de conscience de l'interaction de l'homme et de son milieu, et par l'omniprésence et la célébration du monde sensible - or, l'agriculteur, le paysan, (à défaut de l'anonymat citadin permettant l'audace et la créativité), bénéficie d'un contact direct avec ce qui est désormais la pierre angulaire de la sensibilité collective : la célébration de la Nature. Pourquoi donc adhère-t-il à un discours qui, attisant les rancoeurs, lui souffle qu'il est injustement méprisé, alors que son mode de vie est, au moins dans la majorité des publicités, désigné comme vertueux et exemplaire ???

Qu'est-ce qui donc, de maniière paradoxale, rend perméable les ruraux à la démagogie outrancière des thèses néo-fascistes ? Je ne crois pas que l'ignorance de l'histoire et le manque d'intelligence interdisant le recours à la raison pour privilégier l'affect immédiat, soient par essence plus largement présents dans les villages que dans les zones urbaines - au contraire, même, ai-je envie de plaider...

La réponse relève peut-être, enfin c'est celle que j'avance (à tâtons !) de la psychologie victimaire. Je veux dire que, plutôt que de s'admettre victime, chercher à se réparer et donc opérer une remise en cause de soi-même, il est toujours plus facile, pour l'ego, d'accuser l'autre, "à l'aveugle" s'il le faut. Sartre, via l' existentialisme, faisait preuve d'un jusqu'au boutisme dans la démarche : il n'y avait pas, pour lui, de bourreaux, simplement des victimes trop consentantes. Sans aller jusque là, on peut cependant constater que, si le paysan analysait correctement ce qui lui arrive, il ne se tromperait ainsi de coupable, et s'il fallait accuser quelqu'un, ce ne serait certainement pas l'immigré magrébhin qui devrait s'avancer à la barre...

Moi je dis que sa colère est légitime, les questions que pose le monde rural sont parfaitement cohérentes - mais les réponses qu'il apporte, à savoir cette adhésion à l'extrême simplisme d'un discours de haine, sont totalement à côté de la plaque.

Oui, j'estime que le rural a parfaitement raison de se sentir floué, méprisé, en danger et montré du doigt. Cela fait soixante ans qu'on lui ment, qu'on le pousse à détruire ce qui le fait vivre, qu'on l'insulte et qu'on grignote de tous côtés son espace. Et j'ai envie de dénombrer, une par une, les incessantes attaques auxquelles il doit faire face, alors même que les armes dont il dispose sont factices et ne servent qu'à lui cacher la réalité...

(la suite à demain, si j'ai suffisamment la gnaque, bien sûr).

La haine aux champs, et le silence autour... (2)

- Par clopine

- Le 10/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Effarée : je suis effarée de ce que j'entends. Ou plutôt, de ce que je n'entends pas.

Législatives, Europe, Culture, état de grâce, ni droite-ni gauche, Code du Travail, etc. Autant de sujets tout-à-fait légitimes, je n'en disconviens pas...

Mais pourtant. Les petits villages, autrement dit les ruraux, votent à une écrasante majorité pour un parti sous la bannière de l'extrême-droite, et voilà, rien ne se passe, rien ne se dit...

Comme si toute cette colère, parce qu'impuissante au fond, ne pouvait être entendue... Comme si ceux qui votaient là étaient insignifiants...

Mais merdalors ! C'est sans doute le fait le plus significatif, au contraire, le plus demandeur d'analyses, de solutions, de préconisations, d'engagements, qui nous soit arrivé...

Et rien ? Pas une seule parole solennelle, un "je vous ai compris" ?

On ne devrait parler que de ça, surtout dans les quartiers des villes. Les 90 % de parisiens qui ont voté Macron ne devraient même penser qu'à ça, je trouve. Se demander ce qui se passe à Beaubec la Rosière, et ailleurs.

Parce que ça pue vraiment. Et détourner la tête n'a jamais fait disparaître la moindre odeur nauséabonde, à mon sens...

M'enfin il doit être plus urgent de se demander qui Macron va nommer dans les Ministères, plutôt que d'analyser ce monde en perdition : cette ruralité française qui n'arrête pas d'agiter les bras en signe d'alerte, vainement, avant d'en finir par empoigner, désespérement, les fourches de la violence...

La haine aux champs...

- Par clopine

- Le 10/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Ainsi donc, il me faudrait remercier les citadins, sans qui "nous" aurions, pour notre grande majorité, la nausée aux lèvres et les poings serrés aujourd'hui - mais pourtant, pour ma part, j'ai bien la nausée et les poings serrés. La statistique est formelle : tous les petits villages des alentours ont choisi Le Pen. A Beaubec, deux personnes croisées sur trois sont dans ce cas.

Deux personnes sur trois.

J'habite au creux de cette défaite.

Je me souviens -c'était en 2002, et les électeurs du F Haine avaient encore honte d'eux-mêmes- d'une conversation avec un petit notable du coin. 65 ans, agriculteur, d'une famille belge venue s'installer en Oise Picarde au début du 20è siècle (comme beaucoup), maire d'un patelin de 250 habitants, président d'une communauté de communes rurales, bien placé à la Chambre d'Agriculture dans la Commission d'attribution des aides agricoles, et ayant des responsabilité à la FNSEA. Profil typique, loin d'être un imbécile, possédant un haut niveau d'instruction et ayant même envisagé, un temps, une reconversion de son exploitation en bio. Un de ces élus "de proximité" qui, pour assumer les tâches liées à leur mandat, arrivent au siège de la Com'com en tracteur, plutôt que de rester bloqués par la neige...

Nous marchions tous les deux au milieu des champs, et il s'est tourné vers moi : "le problème ici", me dit-il, "c'est que les plus intelligents sont tous partis à la ville, ou y partent. Il ne reste que les trop idiots pour penser par eux-mêmes".

J'ai reculé en entandant cette phrase, et j'ai eu un grand geste de dénégation : je ne pouvais admettre que cet homme, qui tenait dans ses mains des délégations de pouvoir du milieu social dont il était issu, dont il était le représentant, méprisât autant ses concitoyens. Si même lui pensait ça...

Aujourd'hui, il faut cependant bien admettre que la "ruralité" offre le visage d'un repli sur soi morbide et haineux... Comment en est-on arrivé là ? Et comment combattre ce phénomène, qui semble ne pas cesser de s'amplifier, de s'ancrer, de ne plus reculer devant l'autocomplaisance et l'autojustification, "droit dans ses bottes" ?

Il y a quelques pistes de réflexion, à mon sens, dont la première est la perte de sens, d'identité, de valeurs et d'espoir du monde rural, sacrifié inexorablement depuis plus de 50 ans. Et si la France veut se mettre "en marche", il lui faudra, à mon sens, mettre en tout premier de la file, afin de rythmer efficacement la progression de tous, le pas du plus désemparé, du plus en colère, du plus faible intellectuellement des siens : l'électeur moyen de mon village "français" - celui dont Chirac se servait en arrière-fond de sa propagande, et qu'il faudrait désormais repeindre en un nauséeux bleu-blanc-rouge sur fond brun...

Une bouddhiste zen à ma table...

- Par clopine

- Le 06/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

V. est une femme grande, souriante, bienveillante, dont la tête brune, couronnée de boucles légères, épaisses et virevoltantes, résume l'énergie et la vivacité. Et elle est bouddhiste zen.

Dieu sait qu'à ma table, se sont déjà assis des individus si différents les uns des autres qu'on a peine à croire à leur même appartenance à l'espèce : un peu comme, chez les chiens, certains couples improbables, du dogue au chihuahua, font douter de leur compatibilité. Mais je crois bien, ma parole, que V., que j'estime et respecte, est la convive la plus inattendue que j'aie jamais restaurée.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos qu'elle m'a tenus, car elle a tenté, non de me convertir ou de démontrer la justesse de sa religion, mais simplement de témoigner de son chemin. Ingénieur biochimiste, rien ne semblait, en effet, la prédestiner à frahcir les portes des ashrams, à la méditation zen et aux "expériences mystiques", qui semblent la motiver par-dessus tout. A travers son discours, V. soulignait que, contrairement aux monothéismes, le bouddhisme reniait la thèse de la réincarnation ("se réincarner dans un corps, voilà la promesse que le catholicisme proopse à l'âme immortelle, ce qu'aucun bouddhiste ne peut concevoir"), doutait fortement des dogmes et règles de vie ("pas besoin d'aller voir tel ou tel gourou à l'autre bout de la planète : on peut rencontrer Bouddha partout", "il n'existe pas de notion comme "le salut de l'âme" qu'on gagnerait ou perdrait suivant nos actions, la sanction n'existe pas"), s'appuyait sur une notion fluctuante, mouvante de la réalité ("rien n'est jamais pareil, d'une seconde à l 'autre, tout est affaire de perception et d'énergies") et considérait enfin l'univers infini à la portée d'une expérience individuelle, totalisante et mystique ("arriver par certaines méthodes comme la méditation à la transcendance absolue, gage de la compréhension et de l'expérimentation intime de l'énergie vitale de l'Univers").

J'en avais les yeux ronds. Il est vrai que je ne connais rien au bouddhisme, ni au zen en général et que ma méfiance instinctive envers la religion me tient éloignée de tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une spiritualité basée sur une croyance en l'immortalité. Je suis du genre à ne pouvoir pratiquer le yoga qu'en le considérant comme des exercices de gymnastique corporelle, à penser qu'un des drames de l'être humain est son impossibilité à accepter sa finitude, ce qui le conduit à croire aux plus invraisemblables promesses, comme consolation de sa mortalité, et à regretter que dans un pays comme le Népal ou le Tibet, l'argent consacré aux temples ne soit pas plutôt employé, par exemple, à installer un rationnel et efficace réseau d'assainissement. C'est dire si je suis bouchée à l'épanouissement mystique que semble rechercher V. Oh, je m'accorde bien une âme, où le noyau dur de ma personnalité réside et englobe ma raison, mes sentiments, mon corps et ma posture au monde, et je revendique aussi la pratique de certaines vertus, comme la compassion et l'attention aux faibles, que certaines religions ont tendance à confisquer à leur seul usage. Mais je n'arriverai jamais à croire cette âme immortelle, et aucun principe supra-matériel ne me paraît régir le monde dans lequel je vis, et où je suis appelée, comme tout ce qui m'entoure, de la fourmi à notre étoile, à disparaître.

C'est dire si V. et moi ne pouvons guère nous comprendre. Tout juste nous accordons-nous pour déplorer, en commun, les ravages et les souffrances que les religions, au nom de dieu ou de l'amour, infligent à l'humanité et au monde sensible (tiens, un évêque polonais vient d'encourage l'abattage des arbres, au motif que dieu demande à l'homme de dominer son monde, ben tiens, et passe-moi la scie que je coupe la branche sur laquelle je suis assise), et, au moins pour ma part, à combattre la résignation engendrée, ici-bas, par la promesse d'un "au-delà". Mais pour le reste...

Ma curiosité envers l'univers indhou , en fait, ne s'est éveillée qu'il y a quelques années, et fort partiellement, je l'avoue : j'avais écouté, sur France Cul, la retransmision du "Mahabharata" (quelques dizaines d'heures de spectacle...) , cette épopée grandiose et fluviatile censée illustrer l'origine du monde. Là comme dans toute autre récit des origines, quels que soient l'ethnie ou le groupe en question, il s'agit de définir l'humanité, et surtout de la dégager, comme un tailleur de pierre dégage un moellon du filon d'une carrière, de l'animalité qui l'entoure. Le nom qu'une peuplade se donne signifie toujours, à la base "nous les êtres humains". Ce qui est commode pour exterminer tout ce qui n'est pas ce "'nous", et spécialement le voisin d'en face... Bref.

Je manque donc totalement des connaissances et des références nécessaires, pour pouvoir apprécier les expériences que V., avec urbanité et générosité, tentait de partager : tout juste ai-je l'impression qu'il s'agit ici d'un développement de la pensée humaine complètement différent, dans ses prémisses et ses conclusions, à notre histoire occidentale. Nous, qui sommes passés de l'appartenance commune à un monde collectif et religieux, (ou à une tribu, ou à un clan) à la conscience aiguë de notre individualité (et encore aujourd'hui, l'humanisme de la Renaissance est considéré par certains comme "le début de la fin", la cause du déclin moral de l'homme occidental), pouvons-nous comprendre un mode de pensée qui permet à la fois une société hyper-hiérarchisée, d'une cruauté et d'une brutalité patentes (comme les castes indhoues), et une ouverture intime vers une transcendance proprement "inouïe" ???

IL me faudrait, pour le comprendre, beaucoup plus de temps qu'il ne m'en est assigné, et aussi, comment dire ? Il faudrait sans doute que je ressente une urgence qui m'est étrangère, et que V. semble, elle, au contraire, considérer comme la marque la plus naturelle de son histoire personnelle, circonstanciée dès le début (ses cinq ans !!) par l'irruption de l'au-delà et du surnaturel dans son quotidien. Je ne veux ni ne peux la "juger", pas plus qu'elle ne veut ni ne peut, sans doute, m'entraîner à sa suite. Et j'estime beaucoup trop ses engagements (écologistes) et sa vie (d'agricultrice) pour avoir envie de la désarçonner dans sa foi !!!

Mais bon sang, qu'ils sont étranges et si différents les uns des autres, les propos qui peuvent s'entrecroiser, par-dessus les assiettes où sont servis le gigot d'agneau et les petits légumes du jardin, à ma table brayonne, rurale et incroyante... Comment voulez-vous que je n'en divague pas ?

Mais comment je fais pour être d'accord avec les deux ???

- Par clopine

- Le 04/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

La position de Clopin, je la connais : non, ce n'est pas un choix entre "la peste et le choléra". C'est choisir de ne pas laisser la place à l'extrême-droite, quitte à élire le représentant d'une classe sociale qui a tout intérêt à ce que "rien ne bouge".

Mais la position du Clopinou se tient aussi, morbleu, enfin à mon sens. Surtout quand je lis son dernier mail à ce sujet :

"Voter dimanche pour Macron c'est montrer que l'on adhère aux institutions politiques actuelles. Je n'y adhère pas, pas du tout. Elles sont aliénantes, clament la liberté du peuple tout en le soumettant aux lobbys économiques et médiatiques. Non, nous ne sommes pas en démocratie, et je ne veux pas participer par ma voix à légitimer ce simulacre. Macron détruit le code du travail, l'Etat social, est pour une Europe toujours plus néolibérale et financière, pour une mondialisation destructrice de sens et de solidarités, pour un système sociétal abrutissant, infantilisant et écologiquement désastreux. Voter pour Macron, c'est adhérer aux institutions politiques qui mènent à faire un tel choix. Hors de question que je légitime par ma voix cela sous prétexte que "c'est le moins pire futur possible" face à la "menace fasciste" qu'on nous brandit comme un étendard sacré pour continuer de vivre dans le même monde de merde. Le FN est déjà le réservoir de la colère (légitime) des cons contre le système, je veux pas qu'en plus cette colère lui serve à se perpétuer par la peur..." (signé le Clopinou).

Bon du coup me voici d'accord avec les deux (soupir) , et surtout je me dis qu'il fallait bien s'y attendre un jour (re-soupir) : le Clopinou a sacrément grandi, certes, mais déjà tout tout petit, il y avait chez lui une sorte de "curiosité volontaire" qui était - à l'évidence- la posture qu'il allait adopter vis-à-vis du monde...

Et je le prouve ! Voici le Clopinou bébé :

(C'est vrai qu'il était rigolo, comme bébé ; mais a posteriori, faut bien avouer qu'il n'a pas vraiment la tête -ni surtout le regard- à voter Macron, celui-là...)

Le sourire d'une campagne ensoleillée...Et l'ombre d'une campagne empoisonnée.

- Par clopine

- Le 02/05/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Le festival départemental "Terre de Paroles" a eu la bonne idée d' Ouliposer quelque peu ses manifestations, cette année. Et ce dernier samedi, après une matinée d'"atelier-lecture" autour de Perec (on s'est vraiment bien amusés), une soixantaine de valeureux littéraires, plus un anglais venu en Bray pour traduire le dernier documentaire de Beaubec Productions, s'est retrouvée à Saint-Aubin le Cauf, à vélo, et sous le soleil : du coup, l'avenue verte bruissante d'odeurs et de fleurs en boutons, l'atmosphère printanière, les coups de pédale et les jeux littéraires ont fait bon ménage ; nous étions devenus des festipédaleurs, en quelque sorte...

Voilà qui m'a un peu réparée de mes déboires bourgeois (ça, c'est une private joke pour ceux qui suivent !!!)...

Mais rien, pas même la bonhomie ambiante d'un après-midi brayon, vélocipédique et littéraire, ne peut effacer l'arrière-plan politique de la sale période que nous traversons. L'oasis oulipienne n'y a pas échappé : dans la cour de l'ancienne école où nous nous sommes tous retrouvés, une fois les vélos remisés, Clopin n'a pu s'empêcher d'échanger quelques points de vue avec des participants, comme lui fortement inquiets des scores de l'extrême-droite : il règne décidément comme une tension, un climat d'urgence, face à l'ombre portée de l'arrivée au pouvoir des néo-fascistes (même enrubannés de blondeur oxygénée).

Clopin et son interlocuteur étaient du même avis, et parlaient fort : "qu'importe que Macron soit le hérault d'une classe sociale et d'une organisation de l'économie responsables, ou au moins complices, d'un délabrement de plus en plus évident de notre monde, il faut cependant voter pour lui, afin d'écraser toute prétention de l'extrême-droite". Moi, j'avais encore dans l'oreille le témoignage de notre ami anglais : dès le lendemain du Brexit, les racistes, se sentant légitimés, ont assassiné quatre immigrés, de l'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient, à Londres ; est-ce que ma virulente indignation et mon espoir déçu d'un monde autre, valent l'arrivée d'une Le Pen au pouvoir, avec ce que cela implique de danger, immédiat et palpable, pour le premier maghrébin, le premier musulman venu, le premier être humain qui aura le simple tort d'être "autre", "étranger", "différent" ?

Est-ce que ma "vertueuse abstention" fait le poids, face à un risque pareil ?

L'épouse de l'interlocuteur de Clopin semblait, elle, très embarrassée : non de la teneur des propos des deux hommes, mais de la manière dont leurs voix résonnaient dans la cour, devant la soixantaine de personnes. "Je suis toujours gênée, j'ai toujours un peu peur", me dit-elle doucement, avec un peu d'effroi, "quand on se met à parler politique"...

J'ai pensé qu'elle avait vraiment tort. Quand la maison brûle, se préoccupe-t-on d'essuyer ses pieds sur le paillasson, avant d'entrer sauver ce qui peut l'être ? Je trouve qu'il y a, dans la "pudeur" que certains pratiquent autour de "la politique", le même type de silence que celui qui a si longtemps entouré les violences pédophiles et sexuelles. Les "choses dont on ne doit pas parler", que l'on préfère enterrer, sous le tapis, qu'il est malséant d'évoquer, vous reviennent bien entendu toujours en boomerang... Et en pleine gueule.

Je crois qu'il faut au contraire regarder notre monde en face. Il faudra bien entendu, un jour ou l'autre, analyser cette période que l'on vit. Savoir pourquoi et comment on en est arrivés à cette situation si incroyablement tendue. Trouver, d'une manière ou d'une autre, le moyen de renouer un contrat social sans lequel la vie commune n'est que violence. Mais avant, il faut laisser la parole agir, il faut laisser les gens s'interroger les uns les autres. En tout cas, j'espère bien que les oulipiens passés, les Queneau, les Perec, n'auraient pas pris en mauvaise part la discussion de samedi : car si nous ne nous questionnons pas les uns les autres, nous risquons encore moins de trouver le début d'une réponse !!!

Les murs meurent si rarement...

- Par clopine

- Le 28/04/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

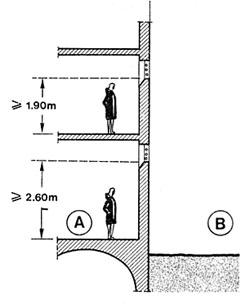

En droit foncier, le "jour de souffrance" (admirable invention de propriétaire) désigne ces ouvertures, dans un mur, destinées à laisser passer un rai de lumière, mais pas le regard, ni l'air, ni la vue sur l'extérieur, et encore moins un objet ou un être quelconque. Cela fait frissonner, bien sûr, tant l'ingéniosité humaine à rationner à autrui des substances essentielles à son existence s'illustre ici, mais c'est admirablement dit, je trouve...

(Voici le schéma) :

Il semble évident que tous les murs qui s'affirment aujourd'hui, se désirent et se construisent, du Moyen-Orient aux Balkans, du Mexique au parc Kruger en passant par Joypurhat, tous ces murs qui sont notre honte, ne seront jamais percés que de ces jours de souffrance : seule main tendue, seule promesse offerte à l'Autre, qui nous ressemble pourtant si fort.

La première chose à faire...

- Par clopine

- Le 15/04/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Comme le nouveau projet de film commence à se concrétiser, et que les délais seront cette fois réduits (18 mois seulement), je vais devoir cravacher et m'y mettre sérieusement. Aussi, pénétrée du sentiment d'urgence, vais-je m'atteler à ma toute première tâche : relire les souvenirs entomologiques de Fabre. Soit deux jolis petits pavés qui relatent par le menu toutes les recherches entomologiques de l'immense naturaliste que fut Fabre. Même pour une rapide comme moi, c'est au bas mot un bon mois de lectures quotidiennes qui s'ouvre devant moi. Mais la rigueur du propos et l'empreinte que je voudrais bien laisser sur le film sont à ce prix.

Ce n'est que justice, cette relecture : Fabre, comme quelques autres comme Giono, a été une de ces "lectures déterminantes" qui ont fait pencher la balance de ma vie. Comme si souvent, ce fut un cadeau de Jim. Son dernier cadeau, en fait, en guise de viatique, quand j'ai définitivement quitté Rouen et donc la vie commune d'avec lui, et avant que la maladie ne s'abatte sur lui, quelques années plus tard... Je me revois ouvrant la première page, vaguement méfiante, sur la défensive quoi - les goûts de Jim étaient parfois si étranges... Mais j'ai été captivée sur le champ, et je me revois, patiemment, avec émerveillement même, lisant page après page cette sorte d'encyclopédie du minuscule que représentent les souvenirs de Fabre. Je me revois aussi tressautant sur ma place de cinéma, à la sortie de "Microcosmos", en vouant que le film est dédicacé au savant : j'en aurais pleuré de gratitude...

Oui, c'est vraiment la toute première chose à faire : recommencer cette lecture, m'en nourrir, m'en abreuver : qu'elle soit le limon de mon travail d'écriture, en attendant, évidemment, que les images de Clopin ne viennent vivifier le tout !

Asinus asinum fricat...

- Par clopine

- Le 14/04/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

on a beau être libertaire, pour une société sans classes, ni dieux, ni maîtres, on n'en est pas moins attachés à la conservation des espèces animales. Notre rencontre avec Franck, secrétaire de l'association des Grands Noirs du Berry, a été l'occasion de penser à remplacer notre irremplaçable. Eh oui. Je veux bien entendu parler de Dagobert, mâle entier et pourtant doux comme un agneau avec nous, compagnon de quelques vingt années d'amitié et de services rendus...

Trève de nostalgie, il vaut mieux continuer à vivre, n'est-ce pas. Et donc une noce à tout casser va être organisée, dès demain, dans l'espoir d'une naissance d'un nouveau grand Noir beaubequois : mariage non forcé, entre notre ânesse et l'étalon de Franck. Tous deux inscrits aux livrets nationaux idoines, et tout deux prêts pour l'aventure, surtout Quenotte, qui rabat les oreilles et mâche du chewing-gums, signes infaillibles des chaleurs...

Le nom des mariés ? Quenotte de la Brande et Ugolin de Kervoisan. Ni Balzac, ni Proust n'auraient renié cette aristocratie-là...

Ca en jette, hein ?

Il ne s'agit pourtant que d'un couple d'ânes...

Ni Dieu, ni maître, et CQFD

- Par clopine

- Le 13/04/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Après la passionnante soirée d'ARTE sur l'anarchie (j'avais l'impression de me retrouver il y a quarante ans, dans le petit troquet où je lisais la revue "La Rue" !), j'ai fait passer le jeu-test "quel anarchiste êtes-vous ?" à tous mes proches.

Bon, ni Dieu ni Maître, je savais qu'on avait tous à peu près ça en commun. Je dis "à peu près", parce que de la même manière qu'on n'a jamais réussi à prouver que la somme des intérêts particuliers aboutissait à l'intérêt général, on n'a jamais réussi à prouver non plus qu'un conglomérat d'individus fort variés, mais appartenant d'après l'état-civil, à une sorte d'entité appelée "famille", développait de ce fait des axes de pensée concordants. D'ailleurs, CQFD !

Dans le reportage, il était dit qu'il y avait presqu'autant de courants anarchistes que de pratiquants. A Beaubec (et avoisinant), ça se confirme rudement, si l'on en croit les personnalités représentant les pensées des uns et des autres :

- ainsi, je serais aux côté de Murray Bookchin, théoricien et essayiste américain, pratiquant l'écologie et prônant le municipalisme llibertaire.

- Tandis que Clopin est, lui, plutôt inspiré par Fernant Pelloutier, français comme son nom l'indique, militant syndicaliste révolutionnaire socialiste et libertaire (rien que ça...)

- Son premier fils se situe plutôt dans la mouvance de Noam Chomsky, intellectuel américain, linguiste engagé et de tendance anarchiste

- Pendant le second, dit "le Clopinou", n'hésitant devant rien, s'engage du côté du russe Michel Bakounine, fondateur du socialisme libertaire, philosphe et théoricien de l'anarchisme

- et que la copine d'icelui, toujours plus loin, se reconnaît dans le chinois Ba Jin, écrivain, romantique, espérantophone et anarchiste...

Ben voilà : c'est le bordel là-dedans.

Vous imaginez le cauchemar, quand il faut élaborer un menu qui plaise à tout ce monde-là ?

Anthrop' au logis

- Par clopine

- Le 11/04/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Comme une petite Margaret Mead, moi aussi je m'intéresse aux moeurs de ceux qui m'entourent, mais "à domicile", en quelque sorte. Ce que j'appelle de l'anthrop au logis, quoi. Il faut dire que mon principal sujet d'observation n'est autre que Clopin, natif du coin, que j'étudie minutieusement depuis quelque trente ans, et qui m'a permis d'avancer quelques hypothèses non scientifiquement prouvées sur la sociabilité brayonne. Mais en fait, avant d'écrire un quelconque article savant dans "le journal des anthopologues" du Musée de l'Homme, de la Femme et des habitants du pays de Bray, il faut quand même que je raconte l'anecdote, qui passe par la rencontre des deux "F." : rencontre fatale, puisque les deux F. élèvent des grands noirs du Berry... Ce fut fait cet hiver.

Les deux F. ne sont pas brayons, mais alors, pas du tout. Le premier est un de ces rares médecins généralistes qui acceptent encore de s'installer aux champs. Le second F , après une première vie dans l'industrie pharmaceutique, s'est reconverti : il produit désormais du lait d'ânesse, biologique et éthiquement irréprochable (ce n'est pas lui qui abattrait des nouveaux-nés ânons au motif qu'ils sont mâles et donc ne rapportent pas !), base de produits transformés dans la cosmétique et la pharmacologie. Leur implantation est solide, réfléchie, scientifique et (on l'espère pour eux !) fort rentable. L'habitation et l'exploitation sont remarquables : ancien corps de ferme parfaitement adapté, maison de maître élégante... Les deux hommes sont charmants, en plus : tout pour nous donner envie de nouer des relations...

Oui, mais voilà. F. n' a pas les codes !!! Et les codes, dans le pays de Bray, sont très clairs : décalquant de fort près les pratiques des îles Samoens, il n'est pas question, ici, de pratiquer le don, sans recourir systématiquement au contre-don. Je le sais : ça fait trente ans que j'observe le phénomène...

Car le brayon de base découpe le monde entier en deux catégories, qu'il passe son temps à délimiter, quitte à en tracer des frontières poreuses, faisant passer d'un côté à l'autre de la frontière tel ou tel, suivant l'état de ses relations avec le quidam en question. Le monde est donc divisé en deux : à savoir "ceux qu'il connaît" de "ceux qu'il ne connaît pas".

Le vrai brayon connaît donc, en tout premier lieu, tous les autres brayons dans un rayon de dix kilomètres autour de lui. Au-delà... Au-delà, la pratique sociale devient floue, soumise aux lois du commerce international et du capitalisme : la barbarie, quoi. En deça, le pacte est clair : les services et les produits cirucleront, mais suivant un code précis, quoique ni écrit, ni parlé. Ou, pour dire plus simplement, les échanges devront oligatoirement être équitables, scrupuleusement déterminés, rigoureusement suivis et devront démontrer, en dehors de leur valeur "en-soi", l'estime réciproque, le respect échangé, l'égalité de mise entre les personnes concernées (même si les niveaux sociaux ne sont pas les mêmes), et donc l'absolue impossibilité, pour l'une ou l'autre des parties, d'être taxée de poursuivre un but intéressé. ou, pire encore, de vouloir arnaquer l'autre... Ce qu'un brayon, par contre, n'hésitera pas à concevoir, s'agissant d'un ressortissant de la tribu de "ceux qu'il ne connaît pas"...

Ainsi, si vous arrivez chez votre voisin, un panier plein de légumes du potager à la main, (même s'il s'agit de surplus que vous n'auriez pu consommer, compte-tenu de leur profusion et de leur délai de fraîcheur), vous entamez du même coup une série d'échanges qui iront de la boîte d'oeufs frais déposée sur la table de jarin à, l'année suivante, le don de plants de tomates à repiquer tout prêts. Et ceci pratiqué avec toutes les règles de la politesse brayonne, à savoir un art de la conversation qui tourne résolument le dos à la vitesse contemporaine. Nous ne sommes pas, ici, dans la limite des 140 signes du message twitter, mais plutôt dans une proustienne conversation entre la Tante Léonie et Eulalie...

Auusi, sans le savoir, F. commet-il une "gaffe", en voulant à toute force nous ""offrir", par exemple, la luxueuse savonnette qu'il produit gràce à ses Grandes Noires (du Berry, hein...) ; car nous ne saurions l'accepter sans, à notre tour, lui fourrer dans son sac du miel maison, ou de la confiture, ou quelque autre produit. Telle est la terrible loi de l'étiquette, qui veut que l'offrande soit réciproque, sauf à être demandée au préalable, dans un grand accès de confiance dans la générosité de l'autre, exceptionnel chez le brayon moyen...

F. saura-t-il s'adapter ? Pourra-t-il seulement s'apercevoir , dans cet entrelacs social, de la vertu d'échange ainsi dégagée, parce qu'accumulée depuis des siècles, aussi calleuse que la paume des mains paysannes, certes, mais qui permet l'égalité entre le donneur et le donné ? Pour l'instant, ses cadeaux sont obombrés par son envie de bien faire. Il lu faudra du temps, disons, à vue de nez, une bonne trentaine d'années, pour vaincre la pudeur brayonne... Mais j'ai confiance !!!

Je me demande bien que ce Margaret Mead aurait dit de tout ça, tiens...

Madame la Présidente...

- Par clopine

- Le 07/04/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Vu que Madame la Présidente de l'association Beaubec Productions, c'est bibi, alors allons-y pour la toute dernière toute nouvelle toute chaude newsletter (lettre d'information d'après la clause Molière) !

Beaubec Productions - Newsletter N°32

|

|

De gros poutous partout !

- Par clopine

- Le 05/04/2017

- Commentaires (0)

- Dans Mes textes

Je n'ai pas regardé le débat mais, écoutant Patrick Boucheron ce matin, ma curiosité a été éveillée. Et il faut bien l'admettre : une fois de plus, c'est de l'extrême-gauche qu'une parole disons "non-déconnectée du réel" (pour parler comme Patrick Boucheron) se fraye une toute petite place...

Never fail to me

- Par clopine

- Le 27/03/2017

- Commentaires (1)

- Dans Mes textes

Prodigieuse écoute d'Arvo Pärt à la "'Tribune des critiques de disques" de France Mu. J'en suis sortie éblouie, non par la pertinence des analyses des invités, mais par la force de cette musique-là.